白内障手術で多焦点眼内レンズを使用すると、一時的に見えにくくなるのかと不安をお持ちの方は、少なくありません。

見えにくさは一時的なものであり、多くの場合は慣れることで改善されます。

この記事では、多焦点眼内レンズで見えるようになるまで「慣れる」のが必要な理由や期間、見え方に満足できない原因などを、詳しく解説します。

多焦点眼内レンズについて知りたい方、レンズの選び方に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

多焦点眼内レンズとは

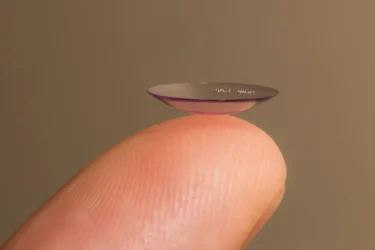

多焦点眼内レンズとは、主に白内障手術において水晶体の代用として挿入される、人工レンズの一種です。

ここでは、多焦点眼内レンズの特徴と単焦点眼内レンズとの違いについて、詳しく解説します。

多焦点眼内レンズの特徴

多焦点眼内レンズは、複数の距離(遠方・中間距離・近方)に同時にピントが合わせられる設計になっています。

メガネをかけ替える手間が減り、読書やパソコン作業、運転など、さまざまな距離を裸眼で見ることが可能です。

ただし、他の目の疾患(緑内障や黄斑疾患など)や瞳孔が小さい、極度の近視や乱視がある場合は、多焦点眼内レンズに適応しないこともあるため、事前の検査で診断します。

また、後述しますが、ハロー・グレア現象やコントラストがやや落ちるなど、見え方についての注意点もあります。

レンズのタイプ(回折型・屈折型・焦点深度拡張型)や焦点数(2焦点・3焦点・5焦点)により、それぞれの距離に対して見え方が異なるため、見たい距離の希望に合わせてレンズを選ぶことが重要です。

多焦点眼内レンズは保険適用外で自費診療になりますが、選定療養制度や高額療養費制度、医療費控除などの制度を利用して費用を抑えることもできるため、医師とよく相談しましょう。

単焦点眼内レンズとの違い

単焦点眼内レンズは、特定の距離にのみピントを合わせられる人工レンズです。

例えば遠くを見やすくした場合、近くは見えにくくなって老眼鏡が必要なケースが多くなります。

どの距離にピントを合わせるかは、生活スタイルや左右のバランス、仕事や日常生活においての希望に沿って、医師と相談のうえ選択できます。

単焦点眼内レンズは保険適用のため、費用を抑えられることがメリットです。

多焦点眼内レンズに「慣れる」とは?

多焦点眼内レンズは、白内障手術後すぐにはっきり見えるようになるわけではありません。

ほとんどの場合は、「慣れる」まで期間が必要です。

ここでは、「慣れる」とはどういうことなのか、どれくらいの期間がかかるのかなど、詳しく解説します。

メガネの併用は必要か

多焦点眼内レンズは複数の距離にピントを合わせることができますが、メガネが不要になるとは限りません。

レンズのタイプや目の状態によって、近くを見るための老眼鏡や、乱視用のメガネが必要になることもあります。

近くの視力が弱いタイプのレンズを挿入した場合、手元の作業をするときに老眼鏡を使用します。

乱視が強い方は乱視用の多焦点眼内レンズでは対応しきれなかったりするため、補助として矯正用のメガネが必要です。

すべての距離にスムーズにピントを合わせることができる若い頃とは見え方が異なりますが、たくさんの種類のメガネをかけ替えるよりはメガネ依存が軽減される傾向があります。

脳が「慣れる」とは

多焦点眼内レンズは複数の距離に光を分散する構造のため、脳が情報を処理して「自然な見え方」として認識するまで時間がかかることがあります。

さまざまな光(映像情報)が同時に見えることにより、見たい距離以外の映像も目に入ってきてしまってピントが合いにくいと感じることがありますが、脳が処理しきれていないのが原因です。

しかし、多焦点眼内レンズの見え方に脳が「慣れる」と、見たい距離の映像以外を無視できるように学習していきます。

この学習が進むことによって見え方が安定して、映像がクリアに見えるようになっていきます。

多焦点眼内レンズの見え方に「慣れる」までの期間

多焦点眼内レンズの見え方に「慣れる」までの期間には個人差がありますが、約1~3ヶ月が目安です。

長引く場合は半年以上かかる可能性もあるため、医師に相談してみましょう。

この期間(順応期間)は、レンズの種類や年齢、視神経の柔軟性、生活環境などにも影響されます。

また、手術前に使用していたメガネは多くの方が合わなくなるため、見えにくい距離用のメガネを作った方がいいこともあります。

日常生活に困る方は、作り直すかもしれないことを前提のうえで術後約1ヶ月を目安に医師に相談してみましょう。

この場合は2~3ヶ月経って見え方が安定した頃に、改めて度数を微調整する必要があるため、注意が必要です。

多焦点眼内レンズの見え方

多焦点眼内レンズは、手術前と見え方が変わります。

ここでは、多焦点眼内レンズの見え方の特徴と、ハロー・グレアについて詳しく解説します。

多焦点眼内レンズの見え方の特徴

多焦点眼内レンズは、レンズの構造によって以下のような見え方の特徴があります。

- 遠方(約5m以上)、中間距離(約60cm~1m)、近方(約30~50cm)のピント対応

- 日常生活の多くの場面で裸眼で過ごせるようになる

- コントラスト感度が低下することがある

- 焦点が分散されるため、人によってはにじみやぼやけを感じる

レンズによってさまざまな距離にピントを合わせることができるため、希望に合ったレンズを選択して日常生活を裸眼で過ごせるようになるのが大きな特徴です。

その一方で、精密な作業が必要な仕事や趣味に取り組むときには、メガネが必要になる場合もあります。

小さな文字や細かい表などを見るときに、色の区別がはっきりつかない、にじみやぼやけを感じるなど、コントラスト感度が低下する傾向があります。

コントラスト感度とは白と黒の差を感じる力のことで、これが低下することによって、夜間や暗所の見え方も変わるため注意が必要です。

ただし、見え方の許容度は個人差が大きく、影響の大きさの感じ方も人それぞれです。

脳が慣れるまでは見えにくさを感じることもありますが、3ヶ月を過ぎても生活に困る状態が続いていたら、医師に相談しましょう。

ハロー・グレアとは

ハロー・グレアとは、多焦点眼内レンズを挿入した際によくある症状です。

ハローは、光の周りに輪が見える現象、グレアは光がギラギラまぶしく感じる現象のことです。

多焦点眼内レンズに光が乱反射することが原因で、ハロー・グレアが起こりやすくなります。

特に暗い場所や夜間でよく見られる症状のため、夜間の運転や街灯の下で自覚しやすい傾向があります。

一般的には数ヶ月で気にならなくなりますが、症状が消えない可能性もあるため、長引く場合は医師に相談してみましょう。

多焦点眼内レンズの見え方に満足できない原因

多焦点眼内レンズの見え方に満足できないケースもあり、その原因は以下のようなものが考えられます。

事前に医師とよく相談し、多焦点眼内レンズの特徴について知っておくことで、自分に合ったレンズを選ぶのが重要です。

脳が順応しない

前述しましたが、多焦点眼内レンズの見え方に脳が順応するまで時間が必要です。

多くは約1~3ヶ月で脳が慣れて違和感が減っていきますが、まれに脳が視覚情報に順応できないケースがあります。

この場合、見え方の違和感が続き、日常生活においてストレスを感じやすくなる可能性があります。

他の目の病気

他の目の病気がある方は、多焦点眼内レンズの見え方に満足できないケースが多いです。

緑内障、網膜疾患、黄斑疾患、角膜の濁りなどが見られる方は、適応条件に当てはまらず、多焦点眼内レンズを挿入しても性能を十分に得られない場合があります。

ただし、目の状態には個人差があるため、症状によっては適応になるかもしれません。

医師に疾患を申告したうえで検査を行い、適切な診断を受けましょう。

手術後のトラブル

多焦点眼内レンズの手術後にトラブルが起こった場合、見え方に影響する可能性があります。

細菌性眼内炎や角膜浮腫、レンズの偏位などの合併症が原因です。

細菌性眼内炎は非常にまれ(約0.05%)ですが、合併症を防ぐには、術後の定期検診や点眼の継続など、医師の指示を守ることが重要です。

(参照:「白内障手術について」公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会)

ドライアイ

目が乾きやすいドライアイの方は、見え方に満足できないと感じることがあるかもしれません。

涙が十分に出ていると、光をきれいに通すことができますが、涙の量が安定していないと光が乱れやすく視界のぼやけやかすみの原因になります。

長時間のパソコン作業や読書などで疲れを感じやすくなることもあるため、ドライアイの方や手術後に目が乾く自覚がある方は、医師に相談してみましょう。

乱視の影響

強度の乱視がある場合、見え方が不安定になることがあります。

多焦点眼内レンズは乱視用のトーリック型を使用して乱視矯正にも対応できますが、乱視が強すぎるケースでは十分な視力が得られないかもしれません。

この場合は、手術後に追加で乱視矯正用メガネが必要になる可能性があります。

繊細な性格

感覚に敏感な方や神経質な方は、視覚のわずかな変化が気になりやすく、単焦点眼内レンズの見え方に順応しにくい傾向があります。

見え方にこだわりが必要な職業(デザイナーやカメラマンなど)の方も、注意が必要です。

適応条件に当てはまっていても、性格的に多焦点眼内レンズが合わないこともあるため、事前のカウンセリングで医師とよく話し合いましょう。

レンズが合っていない

多焦点眼内レンズの挿入後、何らかの不具合が生じて見え方に不満が出てくるケースもあります。

目の状態と選んだレンズの焦点設定が合っていない、見たいと希望する距離の差異があるなど、原因はさまざまです。

合わないレンズを使い続けるとストレスにもなるため、再手術やレンズ交換が必要になるかもしれません。

多焦点眼内レンズの選び方のコツ

多焦点眼内レンズは、手術の前に多くの種類の中から自分に合ったレンズを選ぶのが非常に重要です。

ここでは、多焦点眼内レンズで後悔しないための選び方のコツを紹介します。

重視するポイントを決める

多焦点眼内レンズの選び方で大切なのは、「何を優先したいか」を明確にすることです。

- メガネを手放したい

- 夜の運転が多い

- 1日のほとんどはデスクワーク

- 読書や手元を見る趣味があるなど

生活スタイルや仕事により、どの距離を見ることを優先したいのか、人それぞれ異なります。

遠・中・近のどの焦点を重視するかによって、選ぶレンズも変わってきます。

優先する距離、事柄を医師に伝え、自分にとってより良いレンズを選びましょう。

レンズの特徴を理解しておく

多焦点眼内レンズには、多くの種類があります。

焦点の違いや素材、得意な距離、夜間の見え方の差など、レンズによってさまざまな特徴を持っています。

医師とよく相談して、種類ごとの多焦点眼内レンズの特徴とともにメリット・デメリットや単焦点眼内レンズとの違いなども、きちんと理解しておきましょう。

多焦点眼内レンズを摘出した原因のうち、14%は術前期待過多と報告されています。

(参照:「多焦点眼内レンズの臨床成績」公益社団法人 日本白内障屈折矯正手術学会)

夜間のハロー・グレアや、コントラスト感度が低下するかもしれないなど、見え方が変わる可能性を知っておくことが重要です。

まとめ

多焦点眼内レンズを用いた白内障手術は生活の質向上につながる選択肢ですが、レンズの特性により「慣れる」までの期間に個人差があります。

脳が見え方に順応するまでは1~3ヶ月ほどかかりますが、人によっては半年以上かかることもあるため、定期的にクリニックを受診して経過観察を受けましょう。

見え方に慣れてからも、レンズによってはメガネの併用が必要だったり、見えにくいと感じる場面があったりする可能性もあります。

レンズの特性を理解して、生活スタイルに合っているかを考慮してレンズを選ぶことが重要です。

タワーリバーク眼科では、目の状態やそれぞれのご希望、生活スタイルなどを十分に確認し、総合的に判断して適切なレンズをご提案させていただきます。

多焦点眼内レンズは選定療養(一部が保険適用される)のものや、自費診療のものも取り扱っております。

多焦点眼内レンズに慣れるまでが不安な方、どのレンズが適しているのかお悩みの方は、ぜひタワーリバーク眼科へご相談ください。