多焦点眼内レンズは、白内障手術を検討する方にとって、見え方の質や利便性を大きく左右する重要な選択肢です。

しかし、選択肢が多く違いがよくわからなかったり、費用の目安や制度が複数あったり、選びにくいと感じる方も少なくありません。

この記事では、多焦点眼内レンズの費用平均や、制度の違い、レンズの種類などを詳しく解説します。

選定療養制度と自費診療の違いが知りたい方、費用について不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

多焦点眼内レンズとは

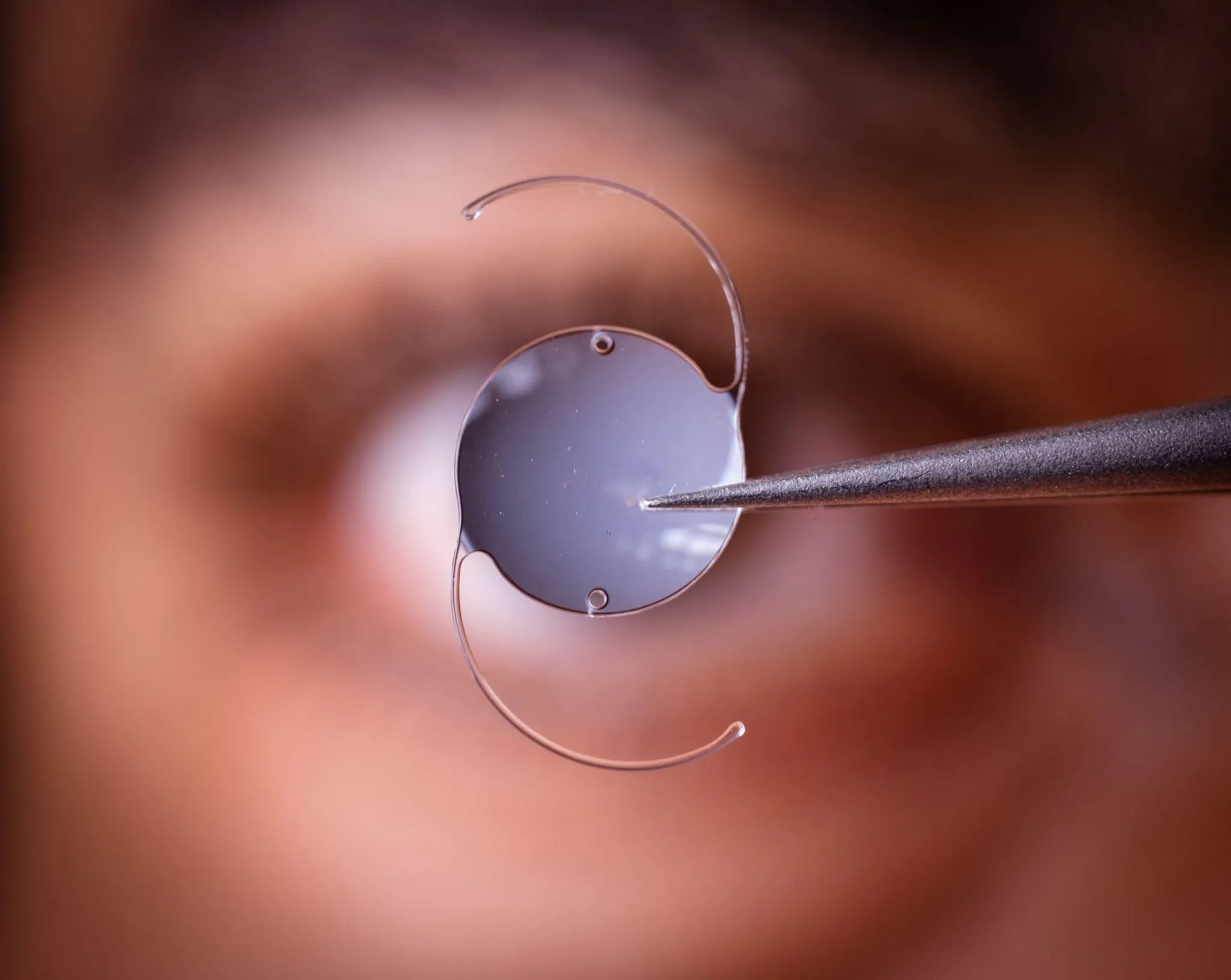

多焦点眼内レンズは、白内障手術で眼内に挿入するレンズの種類のひとつです。

ここでは、単焦点眼内レンズとの違いや注意点を含めて、詳しく解説します。

白内障手術で使用される

白内障手術では、白く濁った水晶体を取り除いて、替わりに人工レンズを挿入します。

水晶体がなくなると自力でピントを調節することができなくなるため、人工レンズで機能を補うことになります。

多焦点眼内レンズは遠近両用で、中間距離にもピントが合うように設計されている特殊なレンズです。

メガネをかける場面が減ることになるメリットもありますが、レンズ構造が複雑で、費用面の負担が大きくなる傾向があります。

単焦点眼内レンズとの違い

単焦点眼内レンズは、遠方または近くなど、あらかじめ決められた距離にしかピントを合わせられないレンズです。

どこにピントを合わせるかは、左右のバランスやライフスタイル、仕事上の必要性などを考慮して選択します。

例えば遠くにピントを合わせたレンズを使用した場合は、手元を見るときには老眼鏡が必要です。

このように、ピントが合った距離以外を見るときにメガネが必要になりますが、単焦点眼内レンズは保険適用のため、費用の負担は軽減されます。

多焦点眼内レンズの注意点

多焦点眼内レンズは費用以外にも以下のような注意点があります。

夜間や暗所で光の輪が見える・光がギラギラとまぶしく感じる「ハロー・グレア現象」が起こる可能性があり、夜間の運転に注意が必要です。

ハロー・グレアは1~3ヶ月ほどで気にならなくなる場合が多いですが、長引くときは医師に相談しましょう。

多焦点眼内レンズは、手術後しばらくは焦点が合いづらく違和感があるかもしれませんが、脳が見え方に慣れると快適に見えるようになることが多いです。

また、さまざまな距離にピントを合わせている分、単焦点眼内レンズと比較すると鮮明度が劣る可能性があります。

後述しますが、多焦点眼内レンズにも2焦点、3焦点、5焦点の種類があり、それぞれ得意な距離が異なるため、どの距離をどのように見たいか事前に医師とよく相談してレンズを選ぶのが重要です。

選定療養とは

多焦点眼内レンズは「選定療養」の制度が利用できるレンズがあります。

選定療養は聞きなれない制度名ですが、多焦点眼内レンズを検討している方は知っておいてほしい制度です。

選定療養の制度について

多焦点眼内レンズは、2020年4月から選定療養の対象となりました。

選定療養とは、保険適用外の治療の追加費用を負担することで、保険診療と自費診療を併用できる制度です。

つまり、手術や保険適用の対象である部分までの費用は保険適用されて、多焦点眼内レンズの費用や追加で必要な検査費用は自費診療となります。

ただし、厚生労働省が薬事承認した多焦点眼内レンズのみが対象であるため、注意が必要です。

選定療養制度を利用することで、全額自費診療と比較すると費用負担が軽減されることになります。

(参照:「多焦点眼内レンズに係る選定療養に関する指針」公益財団法人 日本眼科学会)

選定療養に適している方

選定療養制度を利用した多焦点眼内レンズに適している方は、以下の通りです。

- メガネ依存を減らしたい方

- 日常的に遠近両方を裸眼で見たい方

- 自費診療の全額負担が難しい方

多焦点眼内レンズにすることにより、メガネを使用する頻度が減少して、裸眼で見える距離が増えることは大きなメリットです。

また、レンズの種類には制限がありますが、選定療養制度を利用することで、費用負担を減らしたい方にも向いています。

選定療養に適していない方

選定療養制度を利用した多焦点眼内レンズに適していない方は、以下の通りです。

- 他の目の疾患を併発している方(緑内障、黄斑疾患など)

- 見え方の変化に敏感・こだわりがある方

- 強度の乱視がある方(レンズによる)

他の目の疾患がある方は、選定療養の多焦点眼内レンズの適応外になる可能性があるため、注意が必要です。

例えば緑内障の方は、視野狭窄が進んでいると単焦点眼内レンズの方が適している場合がありますが、目の状態や見え方などで異なるため、医師とよく相談してください。

少し見え方が変わっただけで気になってしまう敏感な方や、カメラマンやデザイナーなど細かい見え方にこだわりがある方は、多焦点眼内レンズの見え方が合わない可能性があります。

強度の乱視がある方は、レンズによっては非対応のこともあるため、選定療養制度の対象レンズに合ったものがない場合があります。

多焦点眼内レンズの費用の平均

多焦点眼内レンズの費用の平均は、選定療養と自費診療で異なります。

それぞれについて、片眼や乱視対応についても詳しく解説します。

選定療養の場合

選定療養として認められている多焦点眼内レンズの費用目安は、保険適用の手術とは別のレンズ代自己負担として、片眼あたり約20~35万円です。

乱視対応レンズを選択した場合は、約5〜12万円の追加費用がかかります。

クリニックやレンズの種類により差があるため、事前に確認しておきましょう。

選定療養部分以外の費用は、手術や検査、診察などを含めると、約6~8万円となります。(3割負担の場合)

また、手術代や保険適用の部分に対する費用は高額療養費制度の対象となる場合もあります。

(参照:「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」全国健康保険協会)

自費診療の場合

自費診療の多焦点眼内レンズは、手術費用とレンズ費用を合わせて片眼約30~70万円かかるのが一般的です。

レンズの種類が高機能、より多焦点の設計の場合は、さらに高額になる可能性があります。

自費診療はクリニックにより料金設定が異なるため、かかる費用にも差が出てきます。

選定療養で認められていないレンズも選ぶことができて、さまざまな希望に沿えるのもメリットです。

なお、自費診療の多焦点眼内レンズは、医療費控除の対象になります。

(参照:「医療費を支払ったとき(医療費控除)」国税庁)

多焦点眼内レンズの種類

多焦点眼内レンズには、さまざまな構造や方式が存在し、それぞれ見え方や特性が異なります。

全てを紹介するのは難しいですが、代表的なレンズについて解説します。

多焦点眼内レンズの構造

多焦点眼内レンズは、光の屈折や回折を応用して、複数の距離に焦点を合わせる仕組みです。

屈折型は、異なる屈折率を持つゾーンがレンズ周辺に配置されていて、明るさや瞳孔の大きさに影響を受けやすいのが特徴です。

ハロー・グレアが出やすい傾向があり、遠い方がクリアに見えやすい傾向があります。

回折型は、同心円状の構造で光を分散させて、複数の距離にピントを合わせます。

近くの見え方に優れていて、瞳孔サイズの影響を受けにくい構造です。

アポダイズ回折型は、中心から周辺にかけて回折の強さを変化させることで、より自然でスムーズな視界が得られます。

ハロー・グレアを軽減する構造のため、夜間が見やすい傾向があります。

焦点深度拡張型(EDOF)型は、1点にピントを合わせるのではなく、ピントが合う範囲を広げることで、遠方から中間距離まで自然な見え方です。

ハロー・グレアは軽減されていますが、近くの見え方はやや弱いため、老眼鏡が必要になる場合があります。

選定療養の多焦点眼内レンズ

選定療養制度が利用できる多焦点眼内レンズを5点紹介します。

代表的なレンズ名と簡単な特徴のみになりますが、レンズ選びの参考にしてください。

なお、遠方とは5m以上、中間距離とは60cm~1mほど、近方とは30~50cmほどの距離のことを表しています。

| レンズ名 | 特徴 |

|---|---|

| Clareon Vivity

(クラレオン・ビビティ) |

焦点深度拡張型。遠〜中距離に連続的にピントを合わせられる。単焦点眼内レンズと変わらないコントラストやシャープさが期待できる。夜間のハロー・グレアが少ない。乱視用はなし。 |

| AcrySof IQ Panoptix Trifocal

(パンオプティクス トリフォーカル) |

遠・中・近の3焦点。日常生活の多くを裸眼で過ごしたい方に向いている。ハロー・グレアが出る可能性はある。乱視用あり。 |

| ACTIVE FOCUS

(アクティブフォーカス) |

遠・中重視の回折型2焦点。遠方が得意で車の運転にも向いている。近くがやや弱く老眼鏡が必要な場面もある。乱視用あり。 |

| Tecnis Odyssey

(テクニクス オデッセイ) |

3焦点で遠・中・近を連続的にカバーする。コントラストは良好。遠方重視に向いている。夜間視力も安定している。乱視用あり。 |

| FINEVISION HP

(ファインビジョンHP) |

3焦点+焦点深度拡張機能付き。遠・中・近に対応していて自然な見え方とスムーズな焦点移動が特徴。暗所の手元は見えにくくなる。乱視用あり。 |

選定療養制度が利用できる他のレンズもあるため、医師とよく相談して自分に合うレンズを選びましょう。

(参照:「多焦点眼内レンズ情報 多焦点眼内レンズの種類」日本白内障屈折矯正手術学会)

自費診療の多焦点眼内レンズ

選定療養制度の対象外となる自費診療の多焦点眼内レンズの中から、比較的よく使用されているものを3点紹介します。

これらは厚生労働省の承認を受けていないため、全額自己負担になります。

国内流通されていないものは海外より直輸入が必要な場合もあるため、取扱いに関してはクリニックに確認してください。

| レンズ名 | 特徴 |

|---|---|

| Intensity

(インテンシティ) |

5焦点で遠〜中〜近にスムーズな焦点移動が可能。ハロー・グレアが少なく裸眼で過ごせる場面が多い。輸入が必要なため納品まで約1ヶ月かかる。乱視用あり。 |

| MINIWELL

(ミニウェル) |

焦点深度拡張型、非回折型構造で、球面収差を利用して自然な遠・中・近の視界を実現。ハロー・グレアも出にくい。乱視用あり。 |

| LENTIS Mplus

(レンティス エムプラス) |

2焦点屈折分節型。非対称設計でコントラストが良い。夜間の見え方も良好。ドイツでのオーダーメイド製作。中間距離強化モデルもある。乱視用あり。 |

なお、これらの多焦点眼内レンズは国内未承認医療機器でありますが、海外での臨床使用がされているレンズになります。

多焦点眼内レンズについてよくある質問

多焦点眼内レンズについて、よくある質問をまとめました。

白内障手術をする前にレンズをどう選ぶか迷った際に、参考にしてください。

単焦点眼内レンズとどちらがいい?

単焦点眼内レンズと多焦点眼内レンズは、生活スタイルや見え方の希望によってどちらが適しているのか異なります。

例えば、車の運転が多いならば、遠方重視の単焦点眼内レンズが適していて、老眼鏡をかけたくないならば、多焦点眼内レンズが適しています。

どの距離を見たいか、どれくらいの見え方を希望するのかによって、適したレンズも違ってくるため、事前に医師とよく相談してレンズを選ぶのが重要です。

費用を抑えることはできる?

前述しましたが、以下の制度を利用することで、経済的な負担を軽減して費用を抑えられる可能性があります。

- 高額療養費制度

- 医療費控除

- 民間の生命保険

ただし、民間の生命保険は先進医療特約の契約が必要な場合があるため、事前に保険会社に多焦点眼内レンズが対象になるかを確認しておきましょう。

多焦点眼内レンズの適用外になることもある?

検査の結果により、多焦点眼内レンズの適用外になることもあります。

- 緑内障、黄斑疾患、網膜疾患など、他の目の疾患がある

- レンズの対応ができない(極端な強度近視や乱視など)

- 小瞳孔で希望のレンズが対応していない

また、細かいことが気になって考え込んでしまう繊細な方も、多焦点眼内レンズには向かない傾向があります。

事前の検査や医師の診断により適用になるケースもあるため、不安な方はクリニックへ相談してみましょう。

まとめ

多焦点眼内レンズは、白内障手術後の見え方を改善して、メガネ依存を減らせる可能性がある治療です。

費用で迷ってしまう方もいますが、選定療養制度や高額療養費制度、医療費控除の利用を検討すれば、選択肢が広がります。

レンズの種類によって、見え方の特徴や費用が大きく異なるため、信頼できる医師とよく相談して、自分に合ったレンズを選ぶことが重要です。

生活スタイルや希望の見え方をきちんと伝え、納得のうえでレンズを選びましょう。

タワーリバーク眼科は白内障手術で多焦点眼内レンズを選定療養、自費診療ともに取り扱っております。

手術前にそれぞれのレンズの特徴を丁寧にご案内して、目の状態や生活スタイルに合った眼内レンズの選択をご提案いたします。

多焦点眼内レンズの費用を詳しく知りたい方、単焦点眼内レンズと迷っている方は、タワーリバーク眼科へお気軽にご相談ください。